夏の充填断熱はNG/高い水蒸気圧に無防備

気候変動の影響で、ここ数年の夏の水蒸気圧は異常なレベルになっていて従来の断熱工法では壁体内や床下などの隠蔽部で結露による問題があちこちで確認されるようになりました。

室内の見える場所でカビが発生したり、これまでなかった(原因は結露かもしれない)雨漏りなどです。

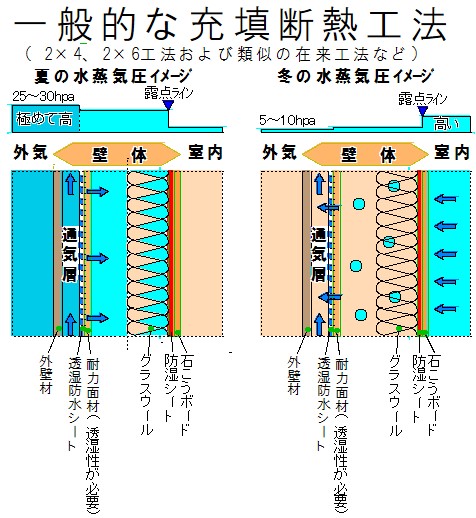

これまでの断熱工法は、海外由来の2×4や2×6工法に倣ったものがほとんどで冬の断熱に向いた工法といえます。

(外気の水蒸気圧5~10hpa)

冬の外気には水蒸気は少ないのですが、室内からは生活によって水蒸気が発生!

外気より水蒸気圧は高くなり、水蒸気は室内から壁体内に流れます。

この水蒸気が壁体内に入ると、冷やされ結露の原因になるため壁体の室内側で防湿するわけです(右図赤の防湿シート)

この防湿を漏れて壁体内に入った水蒸気を室外に逃がすために室外側に透湿シートと通気層の透湿抵抗のない構造で水蒸気を排出する造りになっています。

ここでポイントはせっかく透湿抵抗がない構造でも耐力面材に合板など透湿抵抗の高い材料を使っていては意味がありません。

この耐力面材の透湿性は極めて肝要といえまた腐食しやすい場所でもあり、透湿抵抗の高い木質系構造用合板、MDF、OSBなどでは通気層の意味もなく壁体内の水蒸気を排出できないため結露のリスクも高くなる上、木質など有機系の材料では腐食や蟻害にも無防備です。

この工法では耐力面材には透湿抵抗の低い無機質の材料が望ましいといえます。

いずれにしても壁体構造は、

水蒸気圧の高い側ほど透湿抵抗を高く、水蒸気圧の低い側は透湿抵抗を低くし、水蒸気を排出できる構造が原則

です!

この充填断熱工法の問題は夏です。

当たり前ですが日本の夏は高温多湿!近年特にheatupしています。

(外気の水蒸気圧25~30hpa)

この構造では左図のように水蒸気圧の高い側が透湿抵抗が低く水蒸気圧の低い側の透湿抵抗が高くなって外気からの水蒸気には無防備になってしまっています。

結果、高い水蒸気圧の外気を壁体の中に取り込んでしまい壁体内で結露しやすくなってしまいます。

壁体内の結露がひどい場合には壁から雨漏りしたと勘違いすることもあります。

これは室内温度を快適に冷やすと壁体内や床下は一層露点温度になりやすくなります。

最近、断熱重視の工法が目立ちますが厚着するばかりで大手メーカーですら水蒸気に無防備な工法が目立ちます。