今も昔も家づくり一番の要諦は湿気対策/気候変動で住まいづくりは変わった

突然の雷雨、豪雨、線状降水帯・・・

水蒸気の増大による昨今の異常気象は住まいづくりの考え方にも根本的な見直しを迫っています。

単に断熱性能(UA値)にこだわった冬向きの厚着した造りでは異常ともいえる夏の湿気にはあまりにも無防備で、知らないうちに建物寿命や住む人の健康を害してしまっています。

もともと日本の住まいづくりは、徒然草の一節にもあるように

「家の作りようは夏を旨とすべし」

夏向きに作ることが原則で、文化財といわれる建造物のほとんどは風通しの良い夏向きに作られています。

しかし、夏の湿気対策には風通しの良い夏向きの家が良いのですが、冬は底冷えと隙間風で寒さに弱い現代人にはとても耐えられない造りといえます。

そこで、

最近の家は日本より寒い北米や北欧の造りを取入れ冬暖かな頭から厚手のふとんを被ったような造りになり、寒い冬も快適に暮らせるようになりました。

でもよく考えると、この厚手のふとん夏脱ぐこともタオルケットに替えることもできません。

厚手のダウンジャケット

住まいは高温多湿な夏もこれを着たまま過ごすのです。

しかもこのジャケットの外皮は透湿防水シート、

雨は防ぐけれど、湿気(水蒸気)は通してしまいます。

高温多湿な外気を含んだダウンジャケット。

室内で少しでも温度を下げれば、即「結露」するのは自明の理!

この湿気の中で構造木材を腐食や蟻害から守るには防腐剤、防蟻剤など薬剤漬けにするしかなく薬が切れたら腐る家というわけで、とても健康的とはいえません。

温暖化による気候変動で過酷さを増した日本の夏を乗り切る住まいづくりとは、

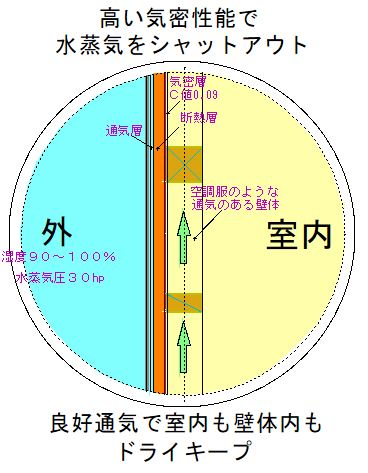

「ほどよい厚着と通気の両立」

夏の作業着に最近よく見かける「空調服」

通気を利用して暑さをしのぎます。

通気=湿気対策で構造木材など建物を湿気から守って耐久性を高めます。

湿気を持たない木材は前述の文化財のように防腐剤、防蟻剤などの薬剤は不要健康的に長持ちを可能にします。